婴幼儿时期的特殊微小青春期现象:

小青春期是指男性婴儿从出生到6个月龄的一个窗口期(女性婴儿从出生到约2—3岁),此期体内诸多性激素水平出现短暂的迅速上升,达到近似青春期的分泌水平,而后降低。近年来对于小青春期及其相关激素变化与性发育关系的研究日益增多,此窗口期在性发育异常疾病中的诊断价值也逐渐被重视。

通俗来讲,胎儿在母体中的雌激素水平是非常高的,当脐带剪断的时候,婴儿和母体之间的联系就没有了,但是很快婴儿体内就会建立起下丘脑—垂体—性腺的轴系,这是调节体内内分泌的重要的轴系之一。当出生的时候,这个轴系虽然还不太稳定,但是相对来说还是比较完备的,体内的这些性激素升高,我们叫微小青春期。

婴幼儿1岁后,负反馈的阈值改变,敏感性升高,其负反馈作用逐渐加强。3岁至青春前期呈高敏感状态,促性腺激素释放激素(GnRH)分泌受抑制,性腺激素(Gn)处于低水平。至青春期发动前夕,负反馈的阈值升高,敏感性下降,下丘脑分泌促性腺激素释放激素(GnRH)及垂体分泌性腺激素(Gn)开始增加。进入青春期后,促性腺激素释放激素(GnRH)的释放频率和幅度明显增加,黄体生成素(LH)和卵泡刺激素(FSH)脉冲性分泌增加促使性腺发育。

出生时,下丘脑-垂体-性腺(睾丸或卵巢)轴作为体内重要内分泌调节系统之一,虽还不像成年人那般稳定,但已基本完成建立。出生前,在母亲体内由于通过胎盘而获得大量的雌激素,使该系统暂时被搁置。出生后,随着脐带被剪断,胎儿与母亲失去了连接的纽带,胎儿内分泌系统必须开始学会独自承担重任。

离开母体后不久,尤其是男性婴儿,在数分钟之内就开始调试其生殖内分泌系统的运行功能,分泌的雄激素水平最高可达到正常成年男性水平的低值。此时,睾丸轻度增大、有阴茎勃起,甚至可一过性地表现为颜面少许粉刺,此现象可持续到约半岁左右;与男婴相比,女婴的反应稍慢一些,但也要在出生后几小时之内开始调试自己的生殖内分泌系统。此时,这一系统还不十分稳定,可间断地分泌雌激素。在此期间,雌二醇水平可波动于0到50pg/ml(相当于正常成年女性的雌激素水平下限)之间。极少数新生女婴儿,由于母体来源的性激素水平突然下降,可能出现假月经现象。

部分对雌激素敏感的女婴可出现程度较轻的乳房发育。这些表现一般持续时间不长并且不十分明显,但可出现在2岁之前。婴幼儿期的这种表现,极其类似于真正青春发育的过程。因此,医学上形象地把它称之为“微小青春期”。

小青春期的形成可能是出生时由宫内向宫外环境的转变而导致体内激素水平激增的结果。下丘脑-垂体-性腺轴的调节功能在胎儿期已经形成,并在妊娠中期就开始出现促性腺激素释放激素(GnRH)的首次分泌。胎儿期由于循环血中高的胎盘源性雌激素对下丘脑和垂体功能的抑制作用,脐带血中卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH)浓度很低。

出生时,婴儿经历了母体性激素的突然撤退,胎盘源性性激素对下丘脑一垂体-性腺轴(HPGA)的抑制作用消失,于生后l周内出现婴儿促性腺激素水平的显著升高,FSH和LH分泌的增加又引起性激素分泌的高峰,从而形成了小青春期的短暂激素激增。

小青春期通常会自愈,一般不需要治疗。但临床上对于有性发育迹象的小婴儿应重视性激素水平的检测和子宫、卵巢等超声影像学检查,特别是子宫、卵巢、卵泡有增大时,要考虑性发育异常类疾病,需要详细检查,从而为性发育异常类疾病的早期诊断提供信息,确立正确的治疗方向。

失眠、睡眠质量差、熬夜这些事情很多人都经历过,然而却很少有人知道它们对孩子生长发育的危害,感觉孩子长得太慢?可能只是因为没睡好!这一切都要从睡眠的4个阶段开始说起。

爱,她华丽庄严,她又素雅纯洁,她也是不可逃避的——爱绝不是成人独有的表达方式!有一种懵懂真切的喜欢,有一种不加任何物质的喜欢,有一种真正走心的喜欢,她的名字叫早恋。

基础阶段——学龄前期 学龄前期(4~6岁)是儿童生长发育的重要时期,也是孩子长高的基础阶段。6岁左右补钙,对儿童今后的成长非常重要,此时,人体骨骼处于储备期,骨骼发育日需钙元素量为每日800毫克。

父母遗传对身高的影响并不像人们想象的那么大,遗传对身高的影响占25%,后天因素中营养占30%、运动占20%、环境占25%。生长潜力能不能充分发挥出来,决定于后天因素。充分发挥营养、运动、睡眠和心理行为等后天因素对身高的影响,必须转变治疗模式,进行系统干预。

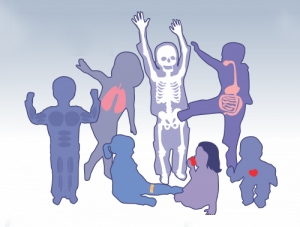

“兴趣是最好的老师!”超级简单的手工活动也能帮孩子彻底打开思索,想象和创新的汪洋瀚海自此杨帆!让孩子了解自身的骨骼构成可能就是极其创造性的探索。手工制作了解骨骼构成,超级简单但又能身临其境。